【ネタバレ注意】

この記事には、漫画『舟を編む』の結末を含む重要なネタバレが記載されています。まだ作品を読んでいない方はご注意ください。

言葉の海を渡るための舟、すなわち「辞書」。

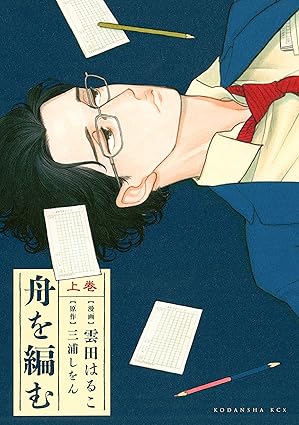

三浦しをん先生のベストセラー小説を原作とし、雲田はるこ先生によって繊細に描かれた漫画『舟を編む』は、辞書作りに情熱を燃やす人々の物語です。

この記事では、そんな『舟を編む』の第1話から最終話までのあらすじと結末を、ネタバレありで徹底解説します。作品の魅力や媒体ごとの違いにも触れていくので、ぜひ最後までご覧ください。

先に結論!『舟を編む』の結末をざっくり解説

物語の結末を先に知りたい方のために、要点をまとめました。

主人公・馬締光也(まじめ みつや)をはじめとする辞書編集部の面々は、十数年という長い年月をかけて新しい辞書『大渡海(だいとかい)』を完成させます。しかし、その刊行を見届けることなく、プロジェクトの中心人物であった松本先生がこの世を去るなど、喜びの中にも喪失感が漂います。それでも彼らの旅は終わりません。辞書は完成した瞬間から改訂が始まる――。言葉への探求という終わらない航海へ再び乗り出していく、希望に満ちた結末が描かれます。

『舟を編む』の作品基本情報

『舟を編む』は、もともと三浦しをん先生が執筆した小説が原作です。2012年に本屋大賞を受賞し、その後、映画、アニメ、そして漫画と様々なメディアで展開されています。

- 原作: 三浦しをん(光文社 刊)

- 漫画: 雲田はるこ

- 出版社: 講談社

- 掲載誌: ITAN

- 巻数: 全2巻(上・下)完結

雲田はるこ先生が描く漫画版は、原作の丁寧な心理描写と温かい雰囲気を、美しい絵で見事に表現しています。キャラクターたちの細やかな表情や、辞書作りの現場の空気感が伝わってくる名作です。

コミックシーモアなら全巻すぐに読める!

漫画版『舟を編む』は、電子書籍サイト「コミックシーモア」で全2巻が配信中です。壮大な辞書作りの物語を、今すぐあなたの手元で楽しむことができます。

繊細なタッチで描かれるキャラクターたちの情熱と絆を、ぜひ漫画で味わってみてください。

『舟を編む』の主な登場人物

物語を彩る個性豊かなキャラクターたちを紹介します。

- 馬締 光也(まじめ みつや): 主人公。玄武書房の営業部員だったが、言葉への類まれなるセンスを見出され、辞書編集部へ異動。コミュニケーションは苦手だが、辞書作りへの情熱は誰よりも熱い。

- 荒木 公平(あらき こうへい): 辞書編集部のベテラン編集者。定年を前に、自分の後継者として馬締を見出す。

- 西岡 正志(にしおか まさし): 馬締の同僚。チャラチャラして見えるが、編集者としての勘は鋭く、辞書編集部を外部から支える重要な役割を担う。

- 林 香具矢(はやし かぐや): 馬締が下宿する「早雲荘」の大家の孫娘で、板前修業中。馬締の人生に大きな影響を与える女性。

- 松本 朋佑(まつもと ともすけ): 日本語学者で、『大渡海』の監修者。辞書作りに人生を捧げる穏やかで知的な人物。

【ネタバレ】第1話から最終話までのあらすじを時系列で解説

ここからは、物語の始まりから完結までの流れを、ネタバレありで詳しく見ていきましょう。

序盤:馬締光也、辞書編集部への異動

物語は、大手出版社・玄武書房の営業部で浮いた存在だった馬締光也が、辞書編集部のベテラン・荒木にスカウトされるところから始まります。

人付き合いが極端に苦手で、言葉の定義にこだわりすぎる馬締。しかし、その「言葉への執着」こそ、辞書編集者に必要な才能でした。

荒木から引き継ぐ形で、新しい中型国語辞典『大渡海』の編纂プロジェクトに参加することになった馬締は、言葉という広大な海を渡るための「舟」を編む、長い長い航海へと漕ぎ出します。

中盤:仲間との出会いと『大渡海』編纂の道のり

辞書編集部での日々は、地道な作業の連続です。「用例採集」と呼ばれる、世の中のあらゆる言葉を集める作業に始まり、言葉の選定、語釈(言葉の意味)の執筆と、膨大な時間と労力がかかります。

馬締は、辞書作りに情熱を注ぐ監修者の松本先生や、一見軽薄ながらも頼りになる西岡、後からチームに加わる岸辺みどりといった仲間たちと共に、様々な困難を乗り越えていきます。

仕事一筋だった馬締の私生活にも変化が訪れます。下宿先の大家の孫娘・香具矢と出会い、不器用ながらも恋に落ちるのです。彼女へ送る恋文の言葉選びに悩み抜く姿は、本作の名シーンの一つ。辞書作りを通して、馬締自身が人との繋がりや言葉の温かさを学んでいく様子が丁寧に描かれます。

終盤・結末:『大渡海』完成、そして新たな航海へ

15年近い歳月が流れ、『大渡海』の刊行は目前に迫ります。しかし、プロジェクトを牽引してきた松本先生が病に倒れるなど、最後の試練が編集部を襲います。

仲間たちは一丸となり、最後の校正作業をやり遂げます。そしてついに、『大渡海』は完成の時を迎えるのです。

完成した辞書を手に、人々が喜びに沸く一方、そこには一抹の寂しさも漂います。

刊行を待たずして松本先生は亡くなり、時代と共に言葉も変化し続ける。完成はゴールではなく、新たな始まりに過ぎない――。馬締たちは早くも『大渡海』の改訂作業に目を向けます。言葉の海を渡る舟作りは、決して終わることがないのです。

この静かで感動的な結末は、一つのことを成し遂げる尊さと、それが未来へ続いていく希望を感じさせてくれます。

小説・アニメ・ドラマ版との違いは?

『舟を編む』は様々な媒体で展開されており、それぞれに魅力があります。漫画版を読む前に、他の媒体との違いを知っておくと、より深く楽しめます。

- 小説(原作): キャラクターの内面や心理描写が最も詳細。言葉の持つ重みや時間の流れをじっくりと味わいたい人におすすめです。

- アニメ: 映像ならではのポップな演出が特徴。言葉がキャラクター化して登場するなど、視覚的に楽しく物語を理解できます。

- 漫画: 雲田はるこ先生の美麗な作画で、キャラクターの感情が豊かに表現されています。全2巻とコンパクトにまとまっており、物語の要点を掴みやすいのが魅力です。

- 映画・ドラマ: 実写ならではのリアリティが魅力。特に2024年に放送されたドラマ版では、原作にはない新たな視点が加えられ、岸辺みどりを中心に物語が再構築されています。

まずは漫画版で物語の全体像と感動を味わい、気になったら他のメディアに触れてみるのがおすすめです。

『舟を編む』の感想・考察|辞書作りは人生そのもの

『舟を編む』の最大の魅力は、辞書作りという一見地味な仕事を、壮大な「冒険」として描いている点です。

言葉一つひとつの意味を考え、適切な表現を探し、何万という言葉を収めていく。その果てしない作業は、まさに人生そのもの。登場人物たちは、辞書作りに人生を捧げ、仲間と協力し、時には愛する人とすれ違いながらも、一つの目標に向かって進み続けます。

私たちが普段何気なく使っている「言葉」。その裏には、これほどまでの情熱と時間が込められているのだと知ると、明日から言葉との付き合い方が少し変わるかもしれません。

派手なアクションや事件は起こりませんが、心にじんわりと染み渡る感動がこの作品にはあります。

『舟を編む』に関するよくある質問

最後に、『舟を編む』についてよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 漫画は何巻で完結していますか?

A. 雲田はるこ先生による漫画版は、全2巻(上・下)で完結しています。コミックシーモアで一気に読むことができます。

Q. どの順番で読む(見る)のがおすすめですか?

A. どの媒体から入っても楽しめますが、まずは物語の骨格が掴みやすい漫画版から入るのがおすすめです。その後、より深い心理描写を求めて小説を読んだり、映像作品でキャラクターが動く姿を楽しんだりすると、作品の世界を多角的に味わえます。

まとめ:言葉の海を渡る感動を漫画で味わおう

この記事では、漫画『舟を編む』のあらすじから結末までのネタバレを詳しく解説しました。

不器用な主人公・馬締が、辞書作りという仕事を通して仲間や愛する人を見つけ、成長していく姿は、私たちに静かな感動と勇気を与えてくれます。

言葉を大切にしたくなる、心温まる物語を、ぜひあなたも体験してみませんか?

コミックシーモアなら、スマホやタブレットでいつでもどこでも『舟を編む』の世界に浸ることができます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。